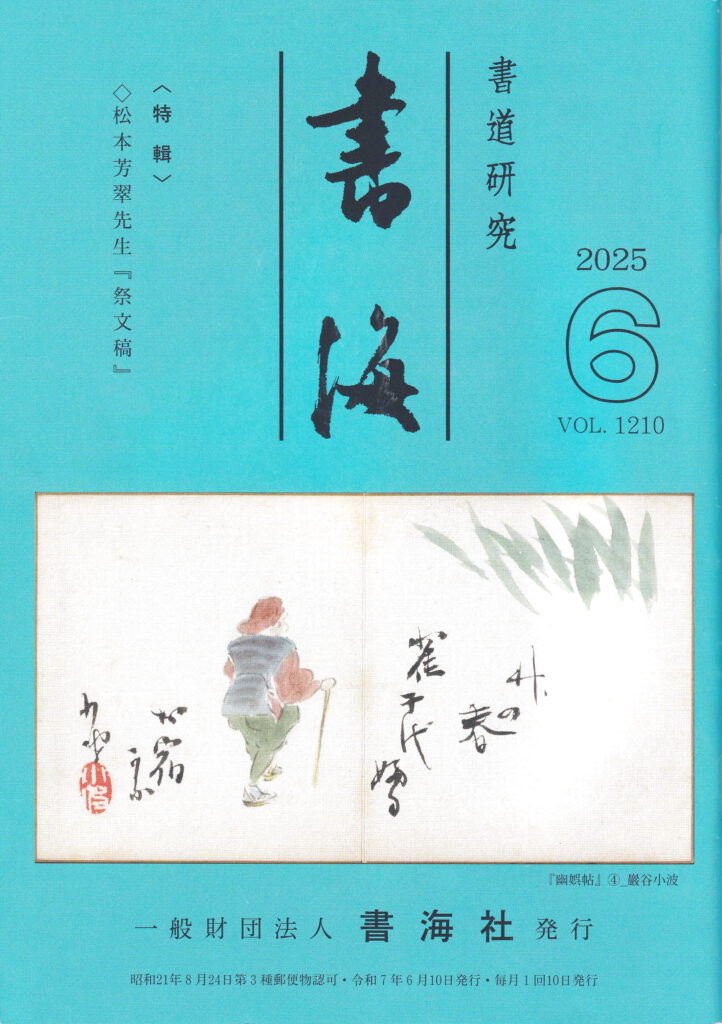

1921(大正10)年6月15日 吉田苞竹、相澤春洋、松本芳翠の3人が共同で月間書道誌『書海』を創刊しました。当時は、B4用紙を二つ折りにしたB5サイズ・全4ページの印刷物で、競書の形式で優秀な作品を写真版に掲載するいわゆる「競書誌」として発行され、各社中には肉筆の手本を書き、印刷された法帖の一葉を添えて社友に配布していました。翌年、『書海』は松本芳翠の単独経営となり、「初学習字法」を連載するなど書道教育に力を注ぎ、社友数も次第に増えていきました。途中、関東大震災や第二次世界大戦により一時休刊を余儀なくされましたが、その後は毎月発行され創刊から100年を超える競書誌として、今もなお続く歴史ある書道雑誌として、純正書道を教え続けています。

※ 書海社への入会は、入会金不要・『書海』または『学生書海』の定期購読で会員になれます。詳しくは以下の書海社公式ホームページをご覧ください。※青鳥書道院の会員は、個別の手続き不要です。

『書海』の特集

一例として、2025年6月号(第1210号)の内容を一部紹介します。これらの連載企画は随時更新されており、1ヶ月では学びきれないほど豊富な情報が盛り込まれ、毎月、多彩で充実した内容となっています。

- 懐素『草書千字文』

- 松本芳翠書「平龢」

- 〈書海社関係戦災物故者追薦会〉芳翠先生祭文稿

- 松本芳翠先生書『儲光羲・偶然作』③

- 覆刻・谷村憙齋先生書法講座『啓法寺碑について』

- 芳翠先生に学ぶ 作品の書き方(38)

- 書道史 第五講 ①明治5

- 黄穆甫・小字『禮経一節』篆書冊 04

- 胡澍・節録『励学篇千文』篆書冊 05

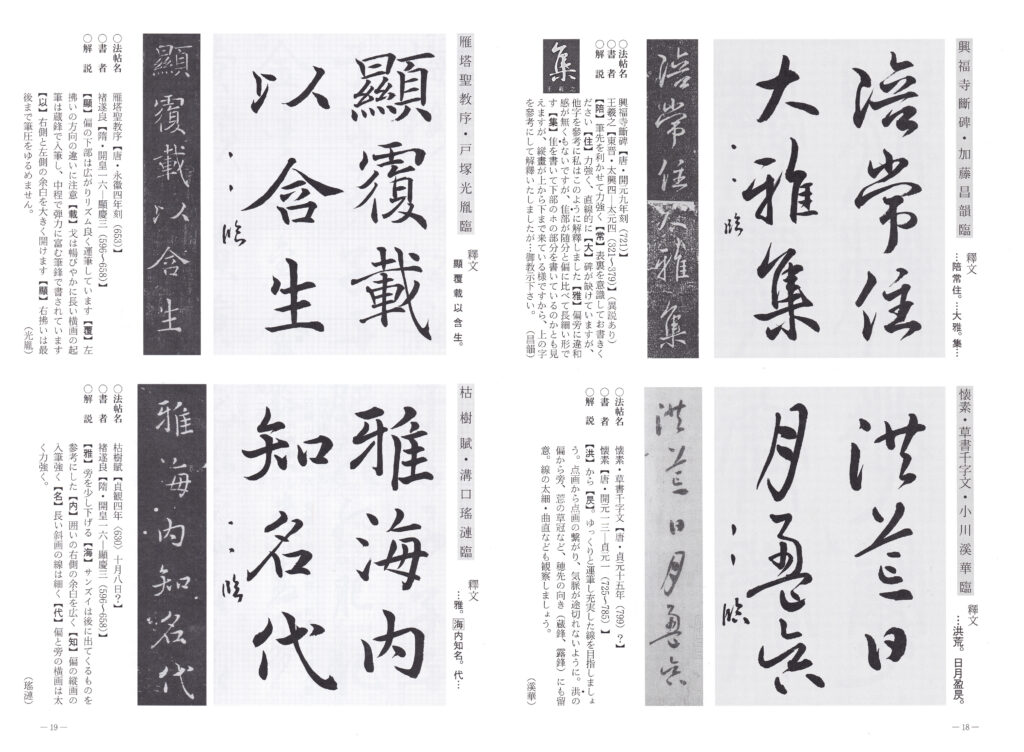

- 興福寺断碑・懐素千字文・雁塔聖教序・枯樹賦

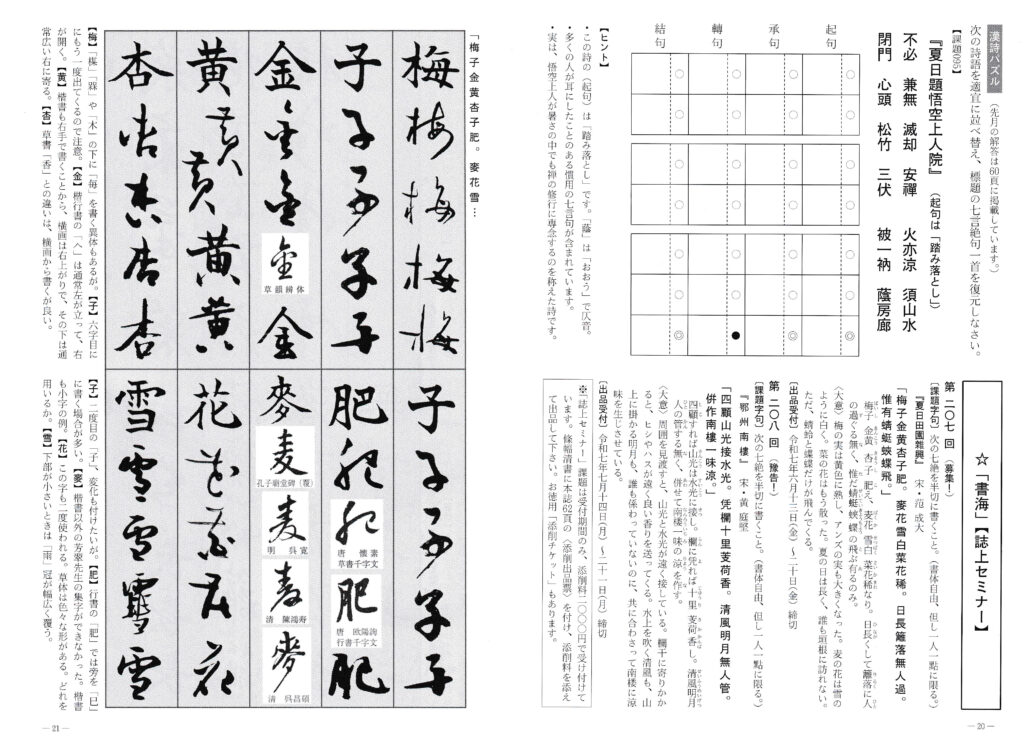

- 漢詩パズル

- 書海【誌上セミナー】 添削チケットあり

- 女子習字教範 巻5ノ23

- 芳翠書『赤人集抄』〈13〉

- 憙齋臨・西嶽崋山廟碑

- 松本芳翠書『青淵詩存』43(渋沢栄一漢詩集)

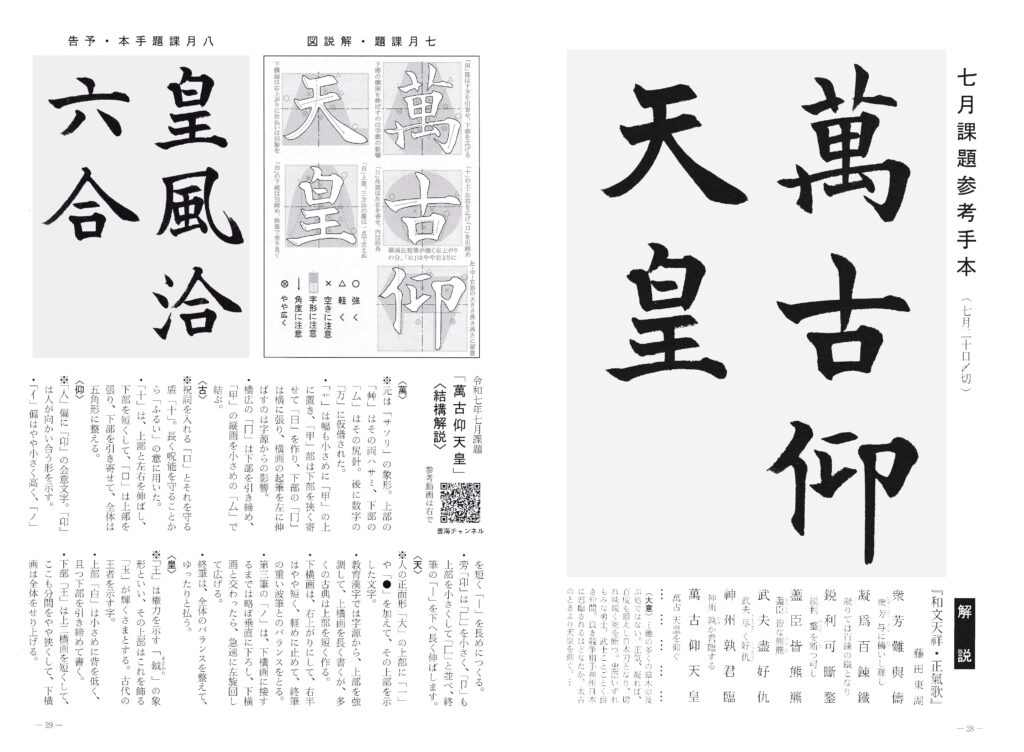

- 7月課題参考手本

- 第三部 条幅当選筆蹟

- 第一部・第二部 月例競書当選筆蹟

- 第1210回 選書成績

競書

競書とは、毎月決められた課題の作品を提出し、審査員によって評価され、その出来栄えによって段級位が認定される制度です。日々の鍛錬を積み重ね、実力を高めていくことで、昇級・昇段を目指すことができます。

『書海』では第一部(半紙課題)・第二部(半紙随意)・第三部(鑑賞揮毫)の3つの部門に分かれており、毎月各部に1点ずつ、合計3点の作品を提出することが出来ます。課題提出の締切は毎月20日、書海社事務局必着です。普通郵便で郵送する場合、2~3日程度かかるため、余裕をもって発送してください。

第一部

第一部は、半紙課題・字句指定で書体書風随意です。半紙は縦33センチ×横24センチ、縦に書きます。

『書海』に掲載されている「課題参考手本」と「解説図」、「結構解説」、「YouTube@書海チャンネル」を参照し、課題の字句を練習し、清書を提出します。

毎月の競書を練習するにあたり、「YouTube@書海チャンネル」は必見です。参考揮毫と書法解説を視聴して、注意して書くべき点をよく理解しておくことが上達の近道です。

第二部

第二部は、第一部と同様に半紙サイズの作品で、創作でも臨書でも構いません。字句も書体も自由なので、篆書・隷書・草書・行書・楷書・仮名など様々な作品を提出することができます。『書海』には「古典臨書」の特集もあるので、この中から臨書作品を出す方もいますし、その他の仮名手本や隷書手本を練習して、第二部に出すのも良いでしょう。臨書法帖や手本がある場合、出品券の「出典」欄に「書家名・法帖名」を必ず明記してください。また、『書海』に掲載された手本は「年/月号掲載」の記入もお忘れなく。

第三部

第三部は、条幅(小画仙半裁、つまり半切サイズ 縦136センチ×横35~36センチを縦に書く)作品で字句書体自由です。8月は扇面、10月は扁額でも構いません。第二部の出品時と同様に、臨書法帖や手本がある場合、出品券の「出典」欄に「書家名・法帖名」を必ず明記してください。また、『書海』に掲載された手本は「年/月号掲載」の記入もお忘れなく。

『書海』の特集の中に「誌上セミナー」というコーナーがあり、七言絶句とその文字を集字した資料が掲載されています。この資料を参考にして、楷書・行書・草書で創作作品を仕上げて第三部に提出するのも良い学習法で、半紙だけでなく半切作品を練習することも腕を鍛えるために大切です。

第三部は〔蘭〕師範、〔菊〕準師範~九段、〔梅〕八段~四段、〔竹〕三段以下の4つのランクで審査されます。

級・段のシステム

第一部・第二部は各段位で審査され、2級以下は成績発表で◎印が1回付けば昇位、○印は3回で昇位です。第一部・第二部のどちらかで昇位すれば、その後は第一部・第二部・第三部とも昇位した級位で出品できます。

『書海』最新号で発表された成績は2か月前に提出した競書作品の成績です。例えば、4月号に掲載された成績は2か月前の2月20日締め切りの競書で、2月号、3月号ですでに昇位している場合は、事務局で調べて昇位した級位で審査を行い、昇位した級で名前が掲載されます。

なお、1級以上については、年に1回行われる昇格試験(11月に要項発表、2月25日締め切り)によって昇位するので、月例競書での昇位はありません。昇格試験の詳細については、別途紹介いたします。

競書の出品方法

大原則として、最新号の『書海』に掲載されている「競書出品規定」に従って出品します。ここで分かりやすく解説しますが、出品券を切り取る前に必ず「競書出品規定」もご一読ください。

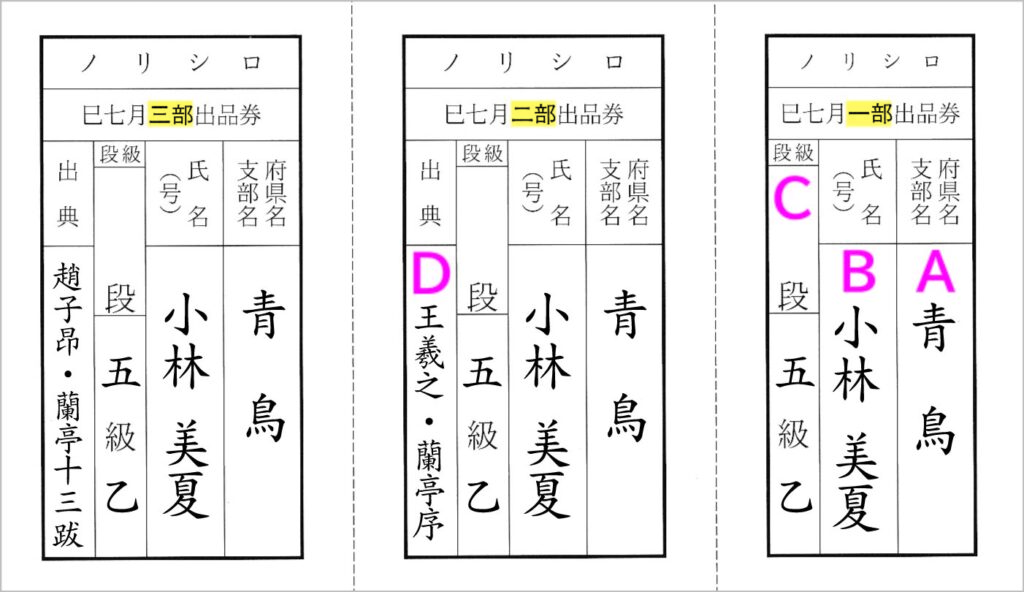

まず、巻末に印刷された出品券に必要事項を記入して、切り取り線で第一部、第二部、第三部の3枚に切り分けます。各部の作品と出品券を間違えないよう確認し、作品の左下に出品券を貼り、よく乾燥させます。

出品券の書き方

A 都道府県名 または 支部名

支部に所属している場合はその支部名を記入します。青鳥書道院の場合は「青鳥」です。個人で出品する場合には、「東京」など都道府県名を記入します。

B 氏名(号)

氏名を書きます。雅号を用いても構いません。

C 段級

必ず最新号で現在の段級を確認して記入します。初めて出品する方は「新」を、2度目の方は「再」と書いてください。3回目に出品する時には、最新号の「新編入」欄にお名前が掲載されているので、級を確認してその級を書いてください。

D 出典

臨書作品を提出する場合は、出典に「書家名・作品名」を明記します。『書海』に掲載された作品の場合には、その掲載年月を「年/月号掲載」と書き添えてください。

郵送時の注意点

宛先は以下の通りです。

〒110-0008 東京都台東区池之端2-8-1-201

一般社団法人 書海社 選書部 御中

「月例競書在中」と朱筆し、他の書類を同封しないこと。支部でまとめる場合には、段級位を順に揃えておきましょう。

普通郵便は隣県であっても届くまでに2~3日かかりますので、余裕をもって早めに発送するか、速達郵便や翌日配送の発送方法を用いて、必ず20日には届くようにしてください。