1921(大正10)年6月15日 吉田苞竹、相澤春洋、松本芳翠の3人が共同で月間書道誌『書海』を創刊しました。途中、関東大震災や第二次世界大戦により一時休刊を余儀なくされましたが、その後は毎月発行され創刊から100年を超える競書誌として、今もなお続く歴史ある書道雑誌として、純正書道を教え続けています。一方、『学生書海』は1954(昭和29)年3月に『書海』の姉妹誌として、A5版28ページ、写真手本10数ページで書海社総務部の編集により発行されました。以降、毎月1回1日発行の書道学習雑誌として現在も続いており、2025年7月で第855号となりました。

※ 書海社への入会は、入会金不要・『書海』または『学生書海』の定期購読で会員になれます。詳しくは以下の書海社公式ホームページをご覧ください。※青鳥書道院の会員は、個別の手続き不要です。

『学生書海』の特集

一例として、2025年7月号(第855号)の内容を一部紹介します。これらの連載企画は随時更新されており、1ヶ月では学びきれないほど豊富な情報が盛り込まれ、毎月、多彩で充実した内容となっています。

- 松本芳翠書「彫鐫(ちょうせん)氷玉」

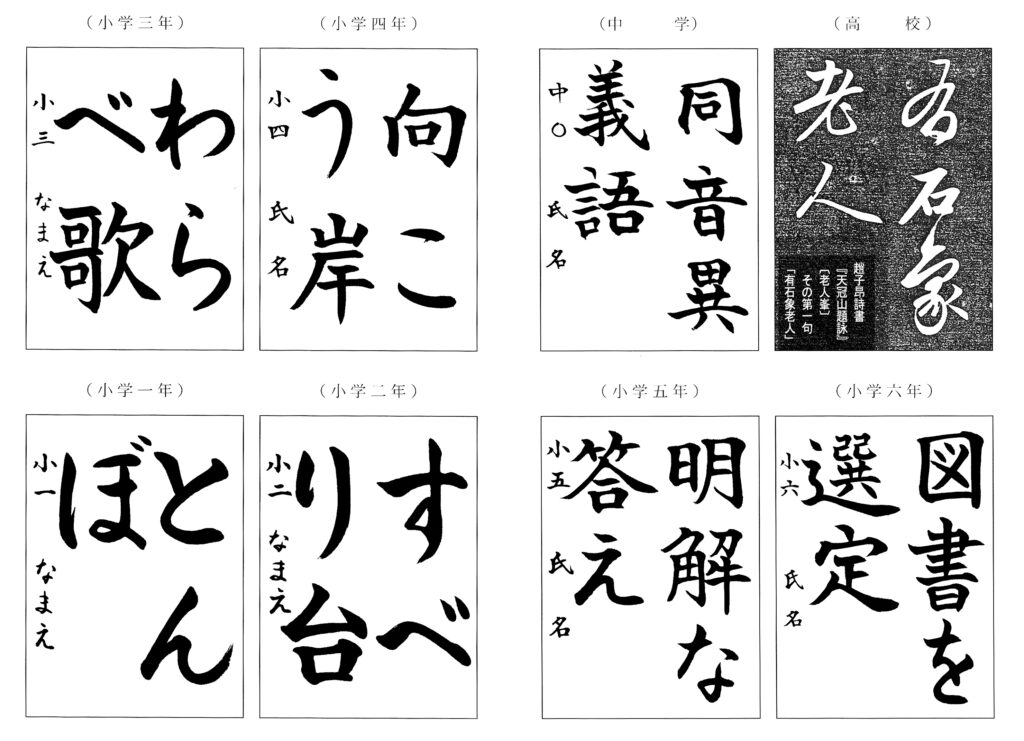

- 8月課題手本〈高校〉~〈小学1年〉

- 次号課題予告〈高校〉~〈小学1年〉

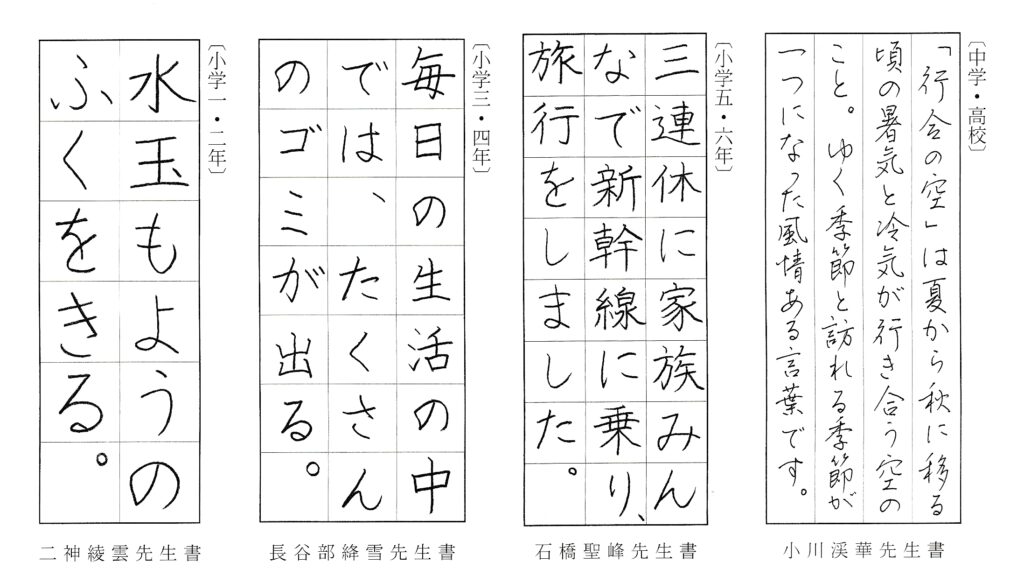

- 8月《硬筆習字》課題手本〈高校〉~〈小学1年〉

- 《硬筆習字》次号課題予告〈高校〉~〈小学1年〉

- 大人も学ぼう 7月《硬筆書道》手本

- 明快『日本書道史』(69)散らし書きの妙『三色紙』について(3)

- 硬筆習字競書〈推薦〉作品と入選者名簿

- 毛筆競書 優秀作品(いわゆる写真版)

- 第852回競書成績

- 書道「よもやま」『最初に墨跡を携えて日本に渡った高僧』

- マンガ書道ものがたり『王羲之』[告誓文]

競書

競書とは、毎月決められた課題の作品を提出し、審査員によって評価され、その出来栄えによって段級位が認定される制度です。日々の鍛錬を積み重ね、実力を高めていくことで、昇級・昇段を目指すことができます。

『学生書海』では毛筆と硬筆(鉛筆またはボールペン)の2つの部門に分かれており、毎月各部に1点ずつ、合計2点の作品を提出することが出来ます。課題提出の締切は毎月10日、書海社事務局必着です。普通郵便で郵送する場合、2~3日程度かかるため、青鳥書道院では毎月8日を締切としています。

毛筆

半紙(縦33センチ×横24センチ)に毛筆で書きます。小学1年生~4年生までは4文字、小学5年生~高校生は5文字で、左側に学年と氏名を書いて提出します。書海社では、字を半紙いっぱいに大きく書くという指導はせず、それぞれの文字が持つ美しい字形を崩すことなく練習することで、真の美文字を教えています。

青鳥書道院では『学生書海』に掲載されている「課題手本」に加え、一人一人に直筆手本を渡して、字形の整え方や運筆法を丁寧に指導しています。半紙に5文字は少し難しく感じるかもしれませんが、初心者の小学生でもすぐに慣れて書けるようになるので、大丈夫です。また、子どもの頃から正しい運筆で美しい字形を学び、繊細な筆の動きが出来るようになることで、他書体や芸術書道への移行もスムースになります。

以下は『学生書海』第855号掲載の「次号課題予告」です。

硬筆

専用の硬筆用紙に丁寧に書いて提出します。小学生は鉛筆(2B程度)で楷書課題を書き、中学生・高校生はボールペンで行書課題を書きます。青鳥書道院では、硬筆についても直筆手本を渡し、それぞれのクセに合わせて丁寧に指導しています。書道教室に来てすぐに硬筆3枚を練習し、集中力のスイッチを入れ、毛筆の練習に取り組むのが通常の流れとなります。

級・段のシステム

毛筆課題は各段位で審査され、優秀作品には◎印または○印が付き、写真版に掲載されます。◎印は次回より昇級。○印は3回取得して昇級(ただし一級以上は2回で昇位)です。

硬筆課題は段位に関わらず各学年で審査され、推薦・特選・佳作の各賞が与えられ、推薦に選ばれた作品は写真版に掲載されます。硬筆課題の評価では昇級はしません。

昇級した人は、その月から新しい段級で出品します。昇格の翌月の清書は、事務局で調べて新段級に繰り上げて審査を行い、昇位した段級で名前が掲載されます。

なお、年に1回、昇格試験(8月に要項発表、9月30日締め切り)が行われ、出品することで昇格のチャンスが得られます。昇格試験の詳細については、別途紹介いたします。

書海社展

書海社では毎年1月末~2月初めに書海社展を東京都美術館(上野)で開催しています。学生部は半紙部と条幅部があり、各部1点ずつ合計2点の作品を出品することができます。大人の作品と同じ会場に展示され、段級に関係なく審査されます。各部門とも会長賞をはじめ全員に賞状が授与され、副賞も贈呈されます。また、出品料の中には裏打表装料や軸装料が含まれ、すぐに飾れるような掛け軸の形式に表装されますので、学生時代の大切な思い出として作品を残せます。

日頃の練習の成果を発表する場として、多くの書友が熱心に作品制作に取り組み、書海社展に出品しています。展覧会に向けて練習を積み重ねることは、大きく成長する良い機会なので、入会した方は書海社展への出品もぜひご検討ください。書海社展については、また別途紹介いたします。